市までのあゆみ

「市」までのあゆみ

江戸時代までの三郷市の村

江戸時代、三郷市域には51の村が存在し、いずれも武蔵国葛飾郡に属していました。

これらの村々は、吉川市域の南部に位置する30か村とともに、「二郷半領(にごうはんりょう)(注釈)」という地域単位を構成していました。

(注釈)二郷半領の由来は…

江戸幕府が文化・文政年間(1804年~1830年)に編さんした、武蔵国の地誌である『新編武蔵 風土記(しんぺんむさしふどき)』では、吉川市の三輪野江(みわのえ)村の定勝寺(じょうしょうじ)の梵鐘(ぼんしょう)の碑文を引き、二郷半領はかつて吉川と彦成の二郷と、彦成より南の地域を「下半郷(しもはんごう)」と称しており、二郷(吉川・彦成)と「下半郷」(彦成以南の地域)を合わせて二郷半領になったとしています。

その後、明治にはじまる市制・町村制の実施の流れの中で、各村の従来の関係を可能なかぎり保持しながら、300~500戸を単位に合併がすすめられていきます。

江戸時代までの三郷市域の村 (PDFファイル: 1.1MB)

明治の三郷

明治元年(1868年)、近代国家を目指す明治時代がはじまり、明治4年(1871年)施行の廃藩置県後、本格的な府県統合が実施され、三郷市域は埼玉県へ統合されました。

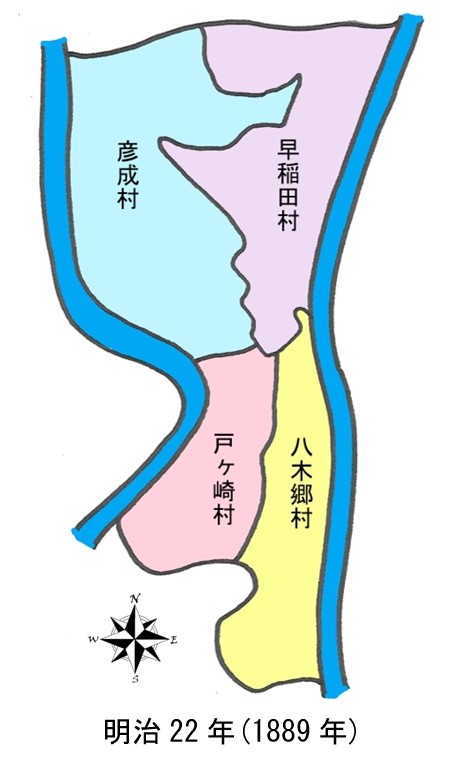

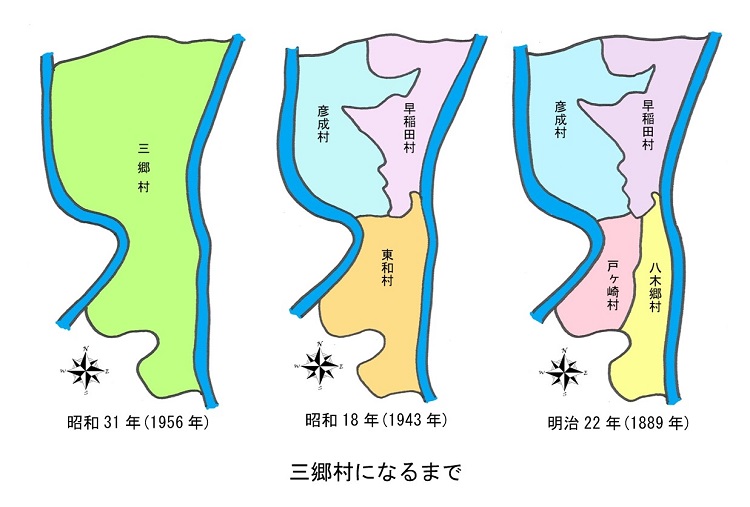

明治21年(1888年)、市制・町村制が公布され、翌年、明治22年(1889年)に彦成村・早稲田村・八木郷村・戸ヶ崎村が誕生しました。

昭和の三郷

昭和18年(1943年)に八木郷村と戸ヶ崎村が合併し、東和村となります。

戦後、昭和28年(1953年)、町村合併促進が進み、彦成村・早稲田村・東和村も合併に向けて動き出し、紆余曲折を経て、昭和31年(1956年)9月30日、三郷村が誕生しました。

三村合併の変遷

第二次世界大戦後、国の町村合併政策が動き始めます。

昭和24年(1949年)に発足した地方行政調査委員会会議が、行政効率化のために町村の合理的規模(人口7~8,000人程度)を実現すべしと勧告しました。

昭和28年(1953年)、町村合併促進法が施行され、3年間で全国の町村数を三分の一にする「町村合併促進基本計画」がつくられ、町村合併が本格化しました。

翌年の昭和29年(1954年)、埼玉県は県下の町村合併試案を発表し、その中には、彦成・早稲田・東和の3村を合併して17,000人弱の村になるべきとして載せられていました。

当時、合併による自治体の大規模化は住民にとってもプラスに働くものと疑わず、合併を進めていきましたが、利害の食い違いや住民感情から合併が難航する例は少なくありませんでした。

市制施行とふるさとの歌

村になってから8年目、昭和39年(1964年)10月1日の町制施行により、人口21,766人の三郷町が誕生します。

町制施行パレードの様子

そして、昭和47年(1972年)5月3日の市制施行により、埼玉県下37番目の市として人口49,618人の三郷市が誕生します。 市制施行記念式典は同日、完成したばかりの南中学校体育館で行われ、式典の企画の一環として、『三郷市民の歌』と『三郷音頭』が披露されました。

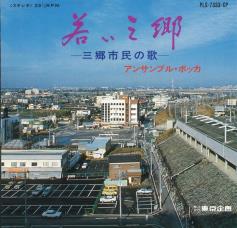

『三郷市民の歌』は、アニメ「巨人の星」のオープニングテーマを歌っていたアンサンブル・ボッカによって歌われました。この曲は、移動図書館「ふれあい号」到着合図の音楽としても親しまれ、現在は、「すこやかみさと健康体操」でも使用されています。

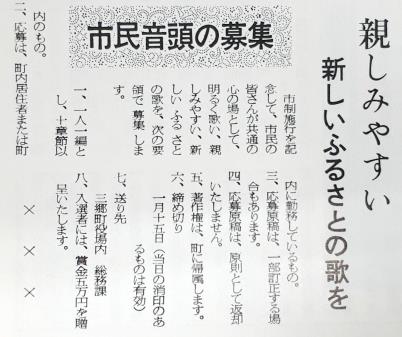

『三郷音頭』は、広報みさとを通じて市民から歌詞を募集し制作され、当時の三郷のできごとが反映された歌詞と分かりやすい振付で子どもからお年寄りまで広く親しまれました。

昭和47年(1972年) 市制施行記念式典

昭和46年(1971年)12月20日広報みさと市制特集号の記事

三郷音頭のジャケット

当時のレコード

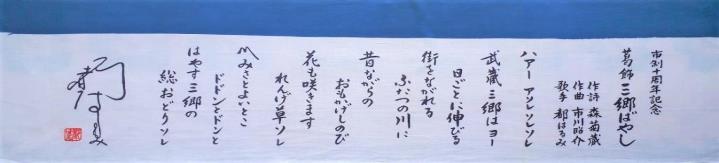

市制施行10周年を迎えた昭和57年(1982年)には、『葛飾三郷ばやし』が制作され、市民参加により発足した「葛飾三郷ばやしを育てる会」によって作詞案・作曲案が検討されました。

歌は国民的歌手として数多くのヒット曲を世に送り出した都はるみ氏によって歌われ、作詞は「郷土民謡の作詞では当代随一」との定評がある森菊蔵氏が担当しました。森氏は『三郷市民の歌』の作詞、『三郷音頭』の補作詞も担当しています。

市制施行10周年記念式典は新庁舎落成記念と一緒に翌年の昭和58年(1983年)に行われました。

昭和58年(1983年) 市制施行10周年記念式典

(表面)葛飾三郷ばやしジャケット

(裏面)三郷市民の歌ジャケット

当時のレコード

市制施行10周年で作られた『葛飾三郷ばやし』の歌詞入り手ぬぐい

2つの曲で歌われた当時の市域のできごと (PDFファイル: 101.0KB)

市役所庁舎の移り変わり

昭和31年(1956年)に3つの村が合併して誕生した三郷村は、彦成村役場を本庁舎とし、早稲田村役場、東和村役場をそれぞれ早稲田支所、東和支所として村役場の業務を行っていました。

昭和33年(1958年)5月3日には、新しい村役場が谷口に完成し、それぞれの支所は廃止され、村役場の機能が新役場庁舎に一括されました。

その後、町制施行により村から町へ、市制施行により市へと移り変わりましたが、庁舎は村役場時代の建物を引継ぎ、町役場、市役所として使用していました。

市制施行10周年を迎えた翌年の昭和58年(1983年)7月、現在の場所(花和田)に新庁舎が完成しました。

昭和32年(1957年)~昭和33年(1958年)

建設中の三郷村役場

昭和33年(1958年)以降 完成後の三郷村役場

昭和39年以降の町役場の様子

昭和58年(1983年) 現市役所の場所に新庁舎完成

三郷の市章

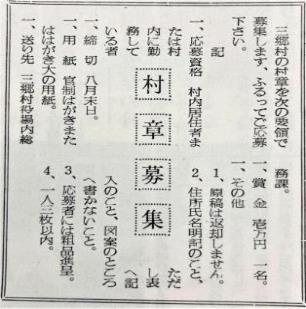

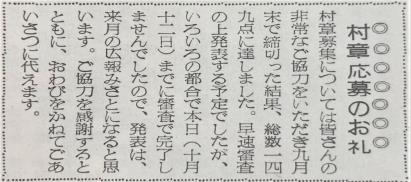

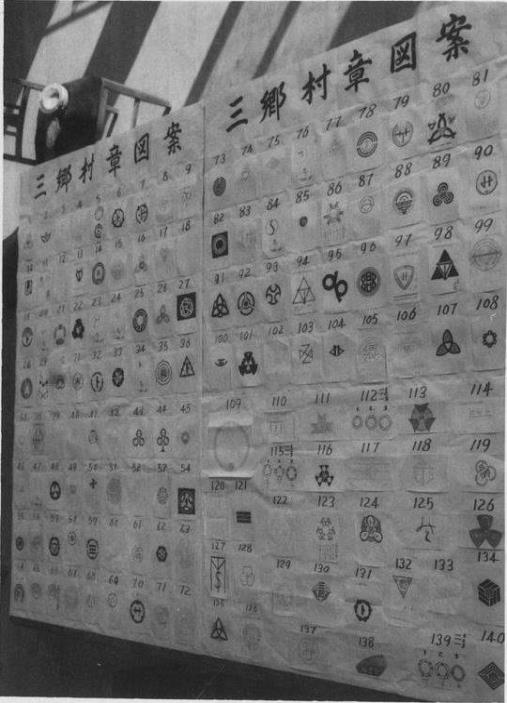

三郷市を象徴する章は、三郷村だった昭和35年(1960年)、村民からのデザイン公募によって制作されました。149点のデザイン応募があり、昭和35年(1960年)12月2日に審査会開催、12月10日に最終決定がなされ、村章のデザインは、戸ヶ崎村の村章もデザインした柴順隆氏の案が選ばれました。

この章は、村から町、町から市へと引き継がれて現在に至ります。

昭和35年(1960年)8月15日広報みさと1面

昭和35年(1960年)10月15日広報みさと1面

公募された当時の村章図案

審査会の様子

市章

3つの「サ」と「ト」で三郷を表しています

参考文献

三郷市史編さん委員会 編

- 「三郷市史 第7巻 通史編2」(三郷市 1997)

- 「三郷市史 第9巻 民俗編」(三郷市 1991)

- 「三郷のあゆみ」(三郷市 1999)

「三郷市史」の閲覧・販売について

参考文献にある「三郷市史(全10巻)、図書館での閲覧、電子図書館での閲覧が可能です。

また、市の歴史に関する資料は販売も行っています。

ご購入希望の方は生涯学習課までお問合せください。

三郷市歴史関係刊行物一覧表 (PDFファイル: 689.8KB)

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1

生涯学習係 電話番号:048-930-7759 ファックス:048-953-1160

お問い合わせフォーム

更新日:2023年06月30日