着衣泳法教育普及推進事業

三郷市着衣泳法普及推進事業

三郷市着衣泳法普及推進事業とは

三郷市では平成24年から三郷市着衣泳法普及推進事業として、消防・教育委員会・学校が協同で市内の小学校全18校に対して着衣泳(以下「ういてまて」という。)を行っており、これまでの実績は延べ118校28,119名(平成24年の事業化後~令和6年末現在)の児童に対してういてまてを行ってきました。一般社団法人水難学会の指導員(プール)講習を受講した職員が三郷市消防本部に16名在籍しており、各署から5名の専門委員を選出し、三郷市小学生着衣泳法教育専門委員会を設置し事業を運営しています。これまで試行錯誤を繰り返し、より良い講習会にするために指導員アンケートを毎年行い見直しを図ってきました。

平成25年

講習時間を見直し、これまで昼休憩を跨いで午後まで行っていた講習を午前中のみとし、指導員の身体的疲労の軽減を図るとともに、市内全小学校18校を1年間で一巡することは日程的に困難であったため、年間10校前後の隔年開催としました。また、この年は親子(保護者とその児童)着衣泳を1校開催することができました。

平成26年

各学校の体育主任の先生を対象にした教員向けういてまて講習会を開催しました。

平成27年

親と子で学ぶことが防ぎえた水難事故死減少に繋がると考え、授業参観型の講習会を積極的に行い、学校の協力を得て各家庭に案内文を配布するなどして保護者の参加率向上を目指してきた結果、現在までに1,740名の保護者の参加に繋げることができました。

平成28年

中学生を対象にした、ういてまて講習を開催し、ほぼ全員が小学生のときにういてまてを習ったことがある経験者であったため技術・知識の再確認を行うことができました。

平成29年

9月の救急の日に合わせて開催している、みさと救急フェスタのイベント会場において簡易防火水槽を用いた出張型ういてまて講習を開催し以後、継続的にイベント時において幅広い年齢層に対してういてまてのPRを行ってきました。

平成30年

安全管理体制の更なる拡充を図り、プールに入る指導員を確保しつつ、地上監視員を増員するとともにプールサイドにレスキューチューブやバッグボードを配置し、救護体制の強化も図り運営を行っています。

令和元年

小・中学生、保護者、教員、消防職員など多職種・幅広い年齢層に対し、水の事故版救命の連鎖アンケートを行い約2,000名から回答を得られました。また、学校公開日に合わせ、中学校で初のういてまて講習を開催しました。香川県で開催された全国救急隊員シンポジウムで本事業の取り組みを発表しました。

令和2年

新型コロナウイルス感染症の世界的流行によりこの年はすべての講習を中止しました。

中学校1校で水難救助講話として「水の事故から自分の身を守る」をテーマにお話をしました。

令和3年

コロナ禍ではありましたが、感染対策に留意し、講習時は適正な(指導員及び児童の)間隔を保ち、水泳用マスクを装着して少人数指導を再開しました。

令和4年

引き続き感染対策に留意し、前年を上回る実施校・受講者数となりました。ららほっとみさとで救急の日に合わせて着衣泳事業のパネル展示を開始しました。

令和5年

新型コロナウイルス感染症も5類相当に移行し、コロナ禍以前の講習規模に切り替えることができました。この年は天候に恵まれ事業化後初めて、予定していた全11校すべての学校で、プールでの実技講習を実施することができました。

令和6年

予定されていた9校中7校で、プールでの実技講習を実施することができました。また、1校が東部よみうり新聞社の取材対象となり、新聞等のメディアを通じて着衣泳講習会の普及に努めました。

着衣泳法とは

着衣の状態で水の事故に遭遇した場合、洋服自体の浮力、洋服と身体の間にある空気、靴自体の浮力を利用して「背浮き」の体勢で救助を待つ方法です。過去には29歳男性が海岸で沖に流され漂流し、静岡県伊東市から下田市まで約40キロを20時間背浮きを実践して無事、救助されるという事例もありました。近年は着衣泳法を「ういてまて」という言葉に置き換え、その名が国内のみならず海外でも広く普及しています。

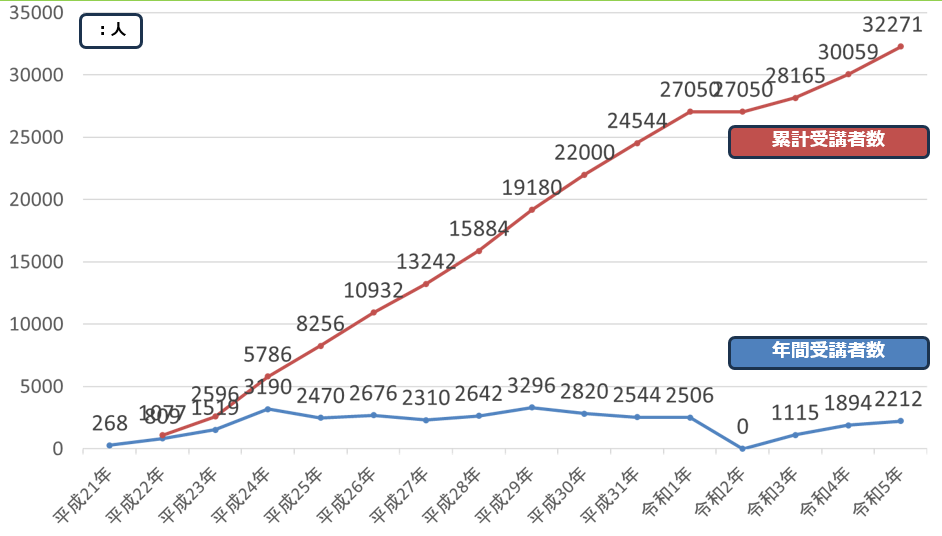

これまでの実績 受講者は3万人を突破しました

平成21年頃から消防職員の有志により小学校でういてまてを教えるようになり、指導する学校数が増えてきたことから平成24年に事業化されました。事業化後は年間2,000から3,000人の児童に対して講習を行い、これまでの延べ受講者数は令和4年に3万人を超えました。

雨の日でも座学で「浮いて待て!」

背浮きの姿勢で「浮いて待て!」

例年学校での指導は6月下旬から始まります。梅雨時でもあるため天候不良時には体育館にて、着衣泳の基本動作である背浮きの姿勢を体験することを中心に座学講習を行っています。写真(右)は幸房小学校で行った総勢500人の児童が一斉に背浮きを行っている。

三郷市の「ういてまて」の取り組みを全国に発信

消防職員が市の事業として、市内のすべての小学校でういてまてを行っている本取り組みは、全国的にも数少ない実例となります。そこで当市の取り組みを全国に向けて発信する広報活動も積極的に行っています。下表の演題タイトルをクリックするとこれまでに発表した抄録が閲覧できます。

| 発表学会名等 | 発表年・開催地 | 演題 |

| 第7回水難学会学術総会 | 平成29年・東京都 | |

| 埼玉県東部MC協議会症例検討会 | 平成30年・埼玉県 | 三郷市着衣泳法普及推進事業について |

| 第8回水難学会学術総会 | 平成30年・東京都 | 消防が保有する資器材を用いた出張ミニういてまて教室について(PDFファイル:547KB) |

| 第27回全国救急隊員シンポジウム | 平成31年・香川県 | 水難事故死0(ゼロ)を目指して~三郷市着衣泳法普及推進事業・受講者2万人突破(PDFファイル:166.4KB) |

| 第9回水難学会学術総会 | 令和元年・東京都 | 水の事故を目撃した際にあなたがとる行動順位~市民アンケートの結果から考える水辺のチェーンオブサバイバルとは(PDFファイル:482KB) |

| 第14回水難学会学術総会 | 令和6年・東京都 | 水辺のチェーンオブサバイバルの標準化を考える~2,000人アンケートの調査結果から~第2報(PDFファイル:186.2KB) |

編集 三郷市小学生着衣泳法教育専門委員会

この記事に関するお問い合わせ先

消防署

〒341-0038 埼玉県三郷市中央5-45-4

電話番号:048-952-1211 ファックス:048-952-5568

お問い合わせフォーム

更新日:2025年01月12日