三郷市の紹介

1.地勢

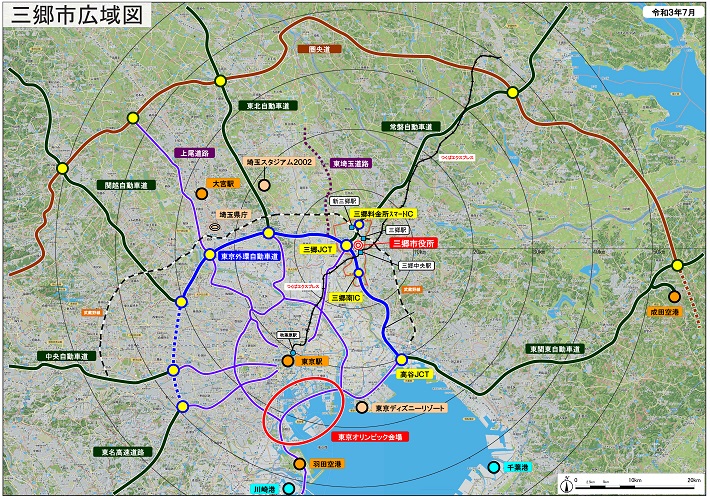

三郷市は、埼玉県の東南端に位置し、都心から最近地点15キロメートル、最遠地点で24キロメートルにあり、東西は5.6キロメートル、南北は9.5キロメートルある。地域の地形は低平にて殆ど高低なく、北から南に向かってわずかに低くなっている。

地質は関東平野の江戸川及び中川(古利根川)に沿った沖積平野に属し、江戸川対岸の東部は下総台地であるが、当地方の沖積層は、台地を河川が浸食し、奥東京湾を運搬堆積物で埋めながら形成されたもので、上層部は一般に軟弱地盤、深度30~50メートル位まで沖積層が続いている。

三郷市役所への行き方は下記リンクをご覧ください。

2.沿革

明治22年4月1日

町村制公布により51村が合併し、彦成村、早稲田村、戸ヶ崎村、八木郷村の4か村となる。

昭和18年7月1日

戸ヶ崎村、八木郷村が合併し、東和村となる。

昭和31年9月30日

東和、彦成、早稲田の3か村が合併し三郷村が誕生。

(人口17,313人 2,690世帯,面積:30.24平方キロメートル)

昭和39年10月1日

町制施行、三郷町と改称

(人口21,766人 4,313世帯)

昭和42年12月1日

三郷町大字前間、吉川町大字三輪野江、境界変更

(人口30,849人 6,960世帯 面積:30.41平方キロメートル)

昭和47年5月3日

市制施行、三郷市と改称 (人口49,618人 12,536世帯)

平成27年4月1日

国土地理院による測量の結果、市の面積変更

(人口136,840人 58,988世帯 面積:30.22平方キロメートル)

最新のデータは「統計情報」の「みさとの人口」をご覧ください。

3.三郷市の市章、市の木、市の花、市の鳥

市章の由来

三郷がまだ村だった昭和35年12月10日に選定され、三郷町、そして三郷市に引き継がれている市章です。3つの「サ」「ト」をカタカナで図案化し「ミサト」を示しています。市民からの公募によるものです。

市の木・シイノキ(ブナ科シイノキ属)

昭和49年5月3日制定。温帯にも生息するブナ科の常緑高木で、実は食用、皮は染料、また建築・燃料などに用いられました。人の暮らしとかかわりの深かった樹木です。

市の花・サツキ(ツツジ科ツツジ属)

昭和49年5月3日制定。ツツジ科の常緑低木。5月から6月にかけて紅色や薄紫の花を咲かせます。園芸用としては、すでに江戸時代から好まれていたようで、1,000種以上もの品種があります。

市の鳥・カイツブリ(カイツブリ目カイツブリ科)

全長約26センチメートルの河川や湖沼などに生息する鳥類。足には水かきがあり、潜水が得意な鳥です。緑を生かし、自然と共生した環境づくりを進めると共に、地球環境を大切にする心を養うため、その象徴として市民公募により制定されました。市のマスコットキャラクター「かいちゃん&つぶちゃん」のモチーフとしても広く市民に愛されています。

この記事に関するお問い合わせ先

広報広聴課

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1

広報シティセールス係 電話番号:048-930-7762

広聴係 電話番号:048-930-7815

ファックス:048-954-3027

お問い合わせフォーム

更新日:2023年06月30日