季節の花・みどり情報

令和8年2月(ツバキ)

本格的な冬の寒さが続いている中にも、陽の光に少しずつ春の兆しが感じられる今日この頃、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

今回は、前回掲載のサザンカの文中でも少しご紹介がありました、冬~春にかけて花を咲かせる「椿(ツバキ)」をご紹介いたします。

椿は日本原産のツバキ科ツバキ属の常緑樹です。光沢のある濃い緑の葉っぱと、ぽってりとした花が美しく、庭に植えて垣根に使われることが多く、古くから茶花としても親しまれてきました。

花色は代表的な赤や白のほか、ピンク、赤と白のバイカラー、紫、紫黒など豊富で、咲き方も一重や八重など多彩です。花の艶やかさに対して、香りが少ないのも椿の個性です。

椿という花名は、葉に由来すると言われています。(諸説あり。)厚くて光沢のある特徴から「艶葉木(ツヤバキ/ツヤハキ)」や「厚葉木(アツバキ)」、「光沢木(ツヤキ)」、そのほか、常緑で丈夫であることから「強葉木(ツヨバキ)」と呼ばれ、転じて「ツバキ」になったと考えられています。また、光沢がある様子をあらわす古語「つば」に由来し、「つばの木」とされたとも言われています。木に春と書く漢字の「椿」は、椿が春の花木であり、かつてはサクラよりも春を愛でる花として愛されたことに由来するそうです。

市内の公園でも続々と蕾が開花を始めています。寒さの中でもきれいに咲き誇る椿を見て、春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

椿(ツバキ)

撮影場所:ひまわり公園(三郷1-7)

撮影場所:はまなす公園(早稲田2-15)

令和7年11月(山茶花)

朝晩の冷え込みに、冬の足音が感じられる今日この頃。

これから冬本番に向かい、花をつける木々がめっきり少なくなる季節です。

そんな中見事に赤や白、薄紅色と可憐な花を咲かせているのは山茶花(サザンカ)です。中国では、ツバキ類全般を「山茶」(山に生える茶の木)と呼ぶのだそうです。日本茶に使われる茶の木もツバキ科、確かに葉や花がそっくりです。

満開の山茶花とこれから12月にかけて開花する椿(12月~4月)、

「さてどっちだろう?」と思ったら、花の造りや散った花びらを見てみて下さい。

黄色い花芯(雄しべや雌しべ)が1本1本離れていて、花びらが平面的。開き切った様な形の花が山茶花。山茶花は花びらの1枚1枚が散っていきます。

それに対して花芯が纏まって密着し、花びらが立体的でラッパの様な形、散るときは花の頭ごと散るのが椿です。

「さざんか 山茶花 さいた道 たきびだ 焚火だ 落葉たき」は、懐かしい童謡 「たきび」ですね。寒空の下でもふんわり暖かいたき火に手をかざし、垣根に咲く山茶花を愛でる。ちょっと昔の風情にはなりますが、山茶花は冬の景色になくてはならない花です。

市内の公園やお家の垣根越しに、山茶花や椿を是非見つけてみてください。

山茶花(サザンカ)

開花期:11月~3月頃

撮影場所:彦成公園(彦成2-132)

撮影場所:谷口北児童公園(谷口603-1)

令和7年8月(サルスベリ)

8月に入り真夏日が続く中、負けじと美しい花を咲かせている木があります。

その名はサルスベリ(百日紅)。花の美しさからすると何とも滑稽な名前ですが、

自然に樹脂が剥がれ幹がツルツルになるため、サルも滑って落ちそうと云うのが由来だそうです。暑さが厳しくなる7月から秋風を感じる10月まで100日間にもわたり花が楽しめる事から、百日紅とも呼ばれています。

木々の花が無くなるこの季節、ピンク、赤、白の花々が咲き乱れるサルスベリは市内多くの公園で見ることができます。

又秋になり熟した実は6つに裂け、種子がこぼれた後の殻はドライフラワーやリース等の花材としても利用されます。

花も実も楽しめるサルスベリ、ぜひお近くで探してみてください。

サルスベリ

開花期:7月~10月頃

撮影場所:三郷市役所

撮影場所:風の郷公園(天神1-504-1)

令和7年5月(ヤマボウシ)

あっという間に初夏の陽気になり、新緑も鮮やかになってきました。

今回は、春から夏にかけて美しい花を咲かせる「ヤマボウシ」をご紹介いたします。

「ヤマボウシ(山法師)」という名前の由来は、その花が白い帽子を思わせる形状から、山で修行する僧侶の「山法師」のかぶる帽子を彷彿とさせ、「ヤマボウシ(山法師)」と名付けられたと言われています。

ヤマボウシの花は、先端のとがった4枚の大きな白い花びらをつけているように見え、便宜上花びらと呼ばれていますが、実はこの部分は本来の花びらの部分ではありません。「総苞(そうほう)」という花の付け根の葉の部分にあたり、総苞片の中心部分に約30個の小花を密に咲かせます。これを花序(かじょ)といいます。

今回は春から夏にかけての花の紹介ですが、四季ごとに異なる表情が楽しめる落葉高木です。夏から秋にかけて、濃い緑の葉にトゲのついた赤い実をつけ、秋から冬にかけては鮮やかな紅葉となり、季節の移り変わりを感じさせてくれます。

一見ハナミズキによく似ていますが、花弁の先がとがっていて、全体的に丸い形をしているハナミズキとは異なります。これから開花のピークを迎え、緑の葉を覆うようにして咲く花が圧巻です!ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。

ヤマボウシ

撮影場所:におどり公園(中央1-10-5)

令和7年2月(セイヨウカナメモチ)

寒さが一段と厳しさを増し朝布団から出るのが億劫になる季節ですね。

さて今回は、生垣として人気のある「セイヨウカナメモチ」についてご紹介いたします。

新芽が紅色であるのが特徴的で、その新芽から「赤いコマドリ」を意味する「レッドロビン」と呼ばれることもあります。こちらの呼び方で知っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

野山には自生していなく、カナメモチとオオカナメモチを掛け合わせてできた品種となります。

昭和30年代頃に生垣として流行したカナメモチは、病気にかかりやすい反面、セイヨウカナメモチは丈夫な性質を持ち剪定に強いことから、現在ではカナメモチよりも数多く出回っています。

冒頭で新芽が紅色であることが特徴的と述べましたが、常緑広葉樹であり、紅色の葉は紅葉で色づいたものではなく、新芽から若葉の期間のみ紅色で、成長すると緑色となります。これは、新芽は柔らかく弱い為、紫外線から守るために日光を遮って日焼け防止の効果を果たすアントシアニンという物質を生成するからだそうです。なかなか興味深いですね。

色鮮やかな花を咲かせる木々が少なくなるこの時期に、紅色に色づいたセイヨウカナメモチを見に足を運んでみてはいかがでしょうか。

セイヨウカナメモチ

撮影場所:花の郷公園(泉1-4)

令和6年12月(マンリョウ)

寒さが増し、一気に冬らしい季節になってきましたね。

今回は、葉の緑色と赤い実のコントラストが美しい「マンリョウ」をご紹介いたします。

「マンリョウ」は、漢字では「万両」と書き、古くから縁起物としてお正月飾りに使われています。新年を迎える、これからの時期によく似合う樹木ですね。

また、「マンリョウ(万両)」の名前は、同じように緑色の葉と赤い実をつける「センリョウ(千両)」や「ヒャクリョウ(百両)」といった樹木よりも、華やかで多くの果実をつけることに由来します。もちろん、「ジュウリョウ(十両)」や「イチリョウ(一両)」もあり、イチリョウ(一両)からマンリョウ(万両)までを比較してみると、おもしろいですよ。

様々な園芸品種が存在し、赤色の他にも、白色や黄色の実をつける品種もあります。縁起を担いで紅白併せて植栽されることも多いそうです。

今年も残すところあとわずかとなりましたが、いつもご覧いただきありがとうございます。マンリョウの実は、今の時期から1月頃まで楽しめます。新しい年に向け、マンリョウを観賞し縁起を担いでみてはいかがでしょうか。

マンリョウ

撮影場所:はまなす公園(早稲田2-15)

令和6年11月(モミジバフウ)

朝晩の冷え込みがだんだんと強くなり、秋の深まりを感じられるようになってきましたね。

今回は、三郷中央駅付近で見られる「モミジバフウ」をご紹介します。

「モミジバフウ」は、漢字では「紅葉葉楓」と書き、モミジの仲間に見えますが、実はマンサク科フウ属の樹木であり、モミジ(ムクロジ科カエデ属)の仲間ではありません。

一般的なフウ属の樹木は葉が3裂になりますが、モミジバフウは、モミジのように葉が5裂になることから、名前にモミジとつきます。フウなのに、モミジと名が付き少しややこしいですね。

また、写真のとおり、イガイガした球状の可愛らしい実をつけます。これからの時期のクリスマスリースの材料にもピッタリです。

三郷中央駅付近では、多くのモミジバフウが植えられているので、この季節ならではのグラデーションが楽しめます。

落葉が早いため、機会がありましたら、ぜひお早めに観賞してみてください。

モミジバフウ

撮影場所:三郷中央駅

令和6年10月(どんぐり)

ようやく暑さが和らぎ、秋の気配を感じられるようになってきましたね。今回は、市内で見られる「どんぐり」を数種類ご紹介します。

「どんぐり」とは、ブナ科コナラ属等の樹木の実です。栄養豊富で、冬の間の動物たちの貴重な食料にもなります。また、帽子のような部分は、殻斗(かくと)と言います。

どんぐりといえば、丸くて可愛らしい形を思い浮かべますが、この形には、理由があります。みなさんご存知「どんぐりころころ」の歌にもあるとおり、樹から落下した後に、どんぐりの実(種)をできるだけ遠くへ転がして、より広範囲に種をまくための戦略と言われています。 また、一括りにどんぐりといっても、写真のとおり色々な種類があります。

みなさんが思い浮かべる、どんぐりはありましたでしょうか。

少し涼しくなり、外出しやすい気候になってきましたので、ぜひ、色々な種類のどんぐりを探してみてはいかがでしょうか。

どんぐり

1.コナラ

2.クヌギ

3.マテバシイ

4.スダジイ

撮影場所

1.コナラ :鳥の郷公園(ピアラシティ2-14)

2.クヌギ :月の郷公園(泉2-4)

3.マテバシイ :市役所(花和田648-1)

4.スダジイ :ピアラシティ中央公園(泉2-35)

令和6年9月(コムラサキ)

9月になりましたが、まだまだ残暑が厳しいですね。今回は、かわいらしい実をつけ始めた「コムラサキ」をご紹介します。

コムラサキは、写真のとおり、まるでブドウ味のガムのような目を引く色合いの小さい実をつけます。

コムラサキの名前は、似た樹木の「ムラサキシキブ(紫式部)」に由来します。ムラサキシキブよりも小さいため、「コムラサキ(小紫)」という名前になったとされています。もちろん、「ムラサキシキブ」の名前は、平安時代の作家である「紫式部」が由来です。特に直接的な関わりはなく、後世の人が連想して名付けたようです。

また、ムラサキシキブよりも、実付きが良く華やかであるため、庭木としてよく植栽されています。9月から11月にかけて実を楽しむことができます。

まだまだ暑く秋らしさを感じられませんが、樹木を観察してみると、実りの秋に向け少しずつ準備が進められていることがわかります。ぜひ、身近な樹木に注目し、秋の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

コムラサキ

撮影場所:風の郷公園 (天神1-504-1)

令和6年8月(サンゴジュ)

夏真っ盛り、毎日暑いですね。夏休みに海水浴に行かれる方も多いのではないでしょうか。今回は、夏にぴったりな、海を連想させる樹木「サンゴジュ」をご紹介します。

サンゴジュは、写真のように、真っ赤な枝(※)に赤い小さな実をたくさんつけます。この真っ赤な枝が、海のサンゴに見えることから、サンゴジュ(珊瑚樹)という名前がつきました。

サンゴジュは葉などに水分が多く含まれるため、火災の際に延焼を防ぐ効果が高く、昔から防火樹として民家の周りにも、よく見られます。

果実は、最初は鮮やかな赤色ですが、10月にかけて徐々に赤黒く熟し、長く変化を楽しむことができます。

名前の由来を考えながらサンゴジュを見て、海を連想し夏らしさを感じてみてはいかがでしょうか。

(※赤くなる枝は、「花序」と呼ばれる花や実をつける部分のみです。)

サンゴジュ

撮影場所:ひばり公園 (三郷1-15)

令和6年7月(行田蓮(古代蓮))

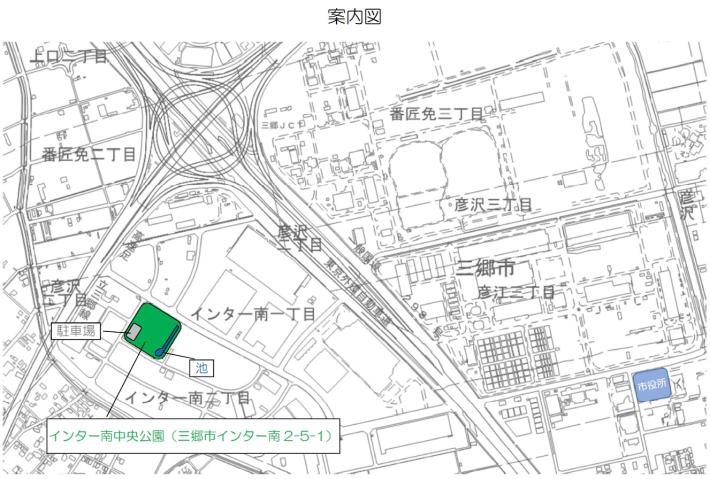

インター南中央公園の池で、行田蓮(古代蓮)が見ごろを迎えています。

この蓮は「災害時における行田市と三郷市との相互応援に関する協定」を結ぶ際に、「花の交流」として行田市から本市に贈られたものです。

行田市の「市の花」に指定されており、原始的な形態を持つ1400年~3000年前の蓮であると言われています。

蓮の花は午前中が見頃ですので、お近くにお越しの際には、ぜひご覧ください。

行田蓮(古代蓮)

撮影場所:インター南中央公園 (インター南2-5-1)

令和6年6月(クチナシ)

いよいよ梅雨入りしましたね。梅雨時期の花といえばアジサイのイメージが強いですが、今回は「クチナシ」をご紹介します。(鳥の郷公園)

クチナシは、過去の季節の花みどりの中でご紹介した、「キンモクセイ」、「ジンチョウゲ」とともに三大香木とされており、良い香りがします。実際に、花に近づくと甘いにおいが強く香り、驚きます。

また、クチナシの花は、1日で花が終わってしまう「一日花」です。夕方に純白の綺麗な花が咲き始め、翌朝にはだんだんとクリーム色に変わり、散っていってしまいます。ただ、同じ木に蕾がたくさんついており、それぞれ開花のタイミングがずれるため、6~7月にかけて花を楽しむことができます。

クチナシの花は、特に咲き始めの夕方に強く香ります。日差しが落ち着いた頃に、外出のタイミングがありましたら、ぜひ、クチナシの花と香りを鑑賞してみてはいかがでしょうか。

クチナシ

撮影場所:鳥の郷公園 (ピアラシティ2-14)

令和6年5月(シャリンバイ)

だんだんと気温があがり、新緑がきれいな季節になってきましたね。

今回は、新緑の中、早稲田公園で花を咲かせるシャリンバイをご紹介いたします。

シャリンバイは、枝のつき方が「車輪」のように見え、「梅」に似た花をつけることから、シャリンバイ(車輪梅)と呼ばれています。

1枚目の写真をご覧いただくと、花がドーナツの様に輪っか状に咲いているのがわかります。これは、中心あたりから枝が車輪の骨組みのように放射状に出てきて、その先に花をつけているためです。花は今の時期から6月くらいまで楽しめます。

シャリンバイは乾燥等に強いため、道路脇の生垣など、私たちの身近な場所によく植えられています。

普段あまり気に留めることがない身近な生垣もこの時期には、きれいな花をつけ、いつもと違う一面を見ることができます。

ぜひ、機会がありましたら、新緑の中の樹木の様子を観察してみてください。

シャリンバイ

撮影場所:早稲田公園(早稲田4-4)

令和6年4月(カリン)

年度が替わり、気持ち新たな春を迎えましたね。今回は、中央一丁目公園でかわいらしい花が見ごろを迎えた「カリン(花梨)」をご紹介します。

みなさん、「カリン」というと、秋に実る黄色い果実や、のど飴のイメージが浮かぶと思いますが、花を見たことはありますか?

実は、サクラに似た形のピンク色のかわいらしい花を咲かせます。サクラは、バラ科の植物ですが、カリンも同じくバラ科に属しています。そのため、花の形が似ています。新緑にピンク色が映えて、とてもきれいです。

新たな一年に向けて、様々な植物が動きだしています。

みなさんも身近な植物から、春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

カリン

撮影場所:中央一丁目公園(中央1-19-1)

令和6年3月(ジンチョウゲ)

少しずつ日差しが暖かくなり、春の訪れを感じられるようになりましたね。今回は、鷹野五丁目公園で見頃を迎えた「ジンチョウゲ」をご紹介します。

ジンチョウゲは、非常に良い香りの花をつけるため、初夏の「クチナシ」、秋の「キンモクセイ」とともに、三大香木と呼ばれています。ジンチョウゲは、高さ1m程度の小さな木ですが、その香りには100種類以上の成分が含まれており、三大香木の中で一番遠くまで届くと言われています。

また、ピンクや白色の部分は花のように見えますが、花びらではなく、筒状の「がく」の先端が四つに分かれたものです。花粉を媒介する虫がまだ少ない春先に開花するため、進化の過程で花があることをよりアピールするために、「がく」が花びらのような形になったと言われています。

ジンチョウゲの花は、今の時期から4月頃まで楽しむことができます。ぜひ、機会がありましたら、花はもちろん香りも楽しんでみてはいかがでしょうか。

ジンチョウゲ

撮影場所:鷹野五丁目公園 (鷹野5-134)

令和6年2月(ボケ)

雪が降る厳しい寒さから一変し、例年の冬よりも暖かい日が多いこの頃、アカシア公園にある「ボケ」が徐々に咲き始めていました。

「ボケ」と聞くと、あまりいいイメージが湧かないですが、瓜のような実をつけることから「木になる瓜」が転じて「木瓜(もけ)→(ぼけ)」となったそうです。(諸説あります。)

実は漢方薬としても使われ、輪切りにして乾燥させたものを煎じて飲めば、疲労回復、滋養強壮、貧血やめまいなどに効果があるとされています。

また、ボケは中国が原産とされ、日本には平安以前に伝わったと言われています。現在では、庭木・盆栽・生け花など観賞用としておよそ200を超える品種が栽培されています。桜よりも少し早く、ちょこんとかわいい花をつけます。

草花の開花にはまだ早く、景色に彩りが乏しい時期ではありますが、真っ赤なボケの花を観賞し、一足早く春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

ボケ

撮影場所:アカシア公園 (早稲田3-22)

令和6年1月(ロウバイ)

新しい年を迎えましたね。今回は、月の郷公園にある「ロウバイ」をご紹介します。

ロウバイは、ロウ細工のような質感で、梅に似た花をつけることから「蝋梅」と呼ばれるようになったとされています。ちなみに、「梅」という文字が入っていますが、梅の仲間ではありません。梅よりも先に開花し、甘い香りとともに、一足早く春の訪れを告げてくれます。

また、花色(富や豊穣を表す黄色)と良い香りから縁起が良い花とされ、昔からお正月に飾られ親しまれています。

草木の彩りが少ない時期ではありますが、ロウバイの様に、この時期に花を咲かせるものもあります。寒い日が続き、外出をためらいがちですが、ロウバイの花を見て、香りを楽しみ、新春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

ロウバイ

撮影場所:月の郷公園 (泉2-4)

令和5年12月(メタセコイア)

朝晩の冷え込みが厳しくなり、季節が秋から冬に変わってきましたね。今回は、市役所本庁舎正面出入口横にある、オレンジ色に色づいた「メタセコイア」をご紹介します。

メタセコイアは、当初、化石しか発見されていなかったため、絶滅種として考えられていたそうです。しかし、1940年代ごろに、中国・四川省の山奥で生きた個体が見つかり、「生きた化石」として話題を集めました。その後は、苗木が増やされ、現在では、公園樹等として身近に見られるようになりましたが、たいへん起源の古い木です。

また、特徴的な「メタセコイア」という名前は、「メタ」(ギリシャ語で、「後の・変わった」という意味)+「セコイア」(北アメリカ原産で世界最大のスギ科の常緑樹)に似ていることから、命名されたとされています。

市役所にお越しの際には、ぜひ、メタセコイアの紅葉を楽しんでみてはいかがでしょうか。

メタセコイア

撮影場所:市役所(花和田648-1)

令和5年11月(トウカエデ)

だんだんと日が短くなり、秋が深まってきましたね。今回は、早稲田公園にある「トウカエデ」をご紹介します。

トウカエデは、中国東南部及び台湾を原産とするカエデの仲間で、「トウ」は、中国の「唐」からきています。現在では、街路樹や公園樹でよく見られます。

紅葉で有名な「イロハモミジ」と同じ仲間(ムクロジ科カエデ属)で、秋はキレイに色づきます。葉がアヒルの足のように、3つに分かれているのがトウカエデの特徴です。この葉の様子から、「三角楓(さんかくかえで)」とも呼ばれています。

樹上の紅葉も美しいですが、色とりどりの落ち葉が絨毯のように広がる景色も、趣があります。

せっかくの紅葉シーズン、公園に出かけて身近な秋を探してみてはいかがでしょうか。

トウカエデ

撮影場所:早稲田公園(早稲田4-4)

令和5年10月(コブシ)

朝晩がだんだんと涼しくなり、少しずつ秋の訪れが感じられるなか、中央一丁目公園では「コブシ」の実がなっていました。

コブシは、コブ状にゴツゴツした集合果(複数の果実が集まり一つの果実のようになったもの)をつけ、その形が「握り拳」に似ていることから「コブシ」と命名されたそうです。(諸説あります。)秋が近づいてきたこの頃、この集合果がだんだんと裂け、写真のような真っ赤な種子が顔を出し始めていました。見た目は少し不気味ですが、秋の空に鮮やかに映えています。

季節が移り替わる時期は、私たちが衣替えをするように、身近な樹木や植物たちにも変化が見られます。ぜひ、身近な樹木や植物たちから秋の気配を感じてみてはいかがでしょうか。

コブシ

撮影場所:中央一丁目公園(中央1-19-1)

令和5年9月(シマトネリコ)

まだまだ残暑が厳しいですね。ピアラシティ中央公園にある、涼しげな姿で人気の「シマトネリコ」をご紹介します。

シマトネリコは、もともと沖縄のような暖かいところで見られる木でしたが、近年は関東でも身近に見られるようになりました。洋風の涼しげな雰囲気から、庭木として人気があります。

今の時期は、少しピンクに色づいた種が出来始めています。遠目から見ると、鮮やかで花のように見えますが、これは翼のついた種子です。風にのって遠くまで種子が広がるように、羽付きの羽のような、おもしろい形になっているんです。

まだまだ暑さが続きますが、樹木を観察してみると、実りの秋に向け少しずつ準備が進められていることを感じます。ぜひ、身近な樹木に注目し、秋の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

シマトネリコ

撮影場所:ピアラシティ中央公園(泉2-35)

令和5年8月(キササゲ)

猛暑のなか、谷口くすのき公園のキササゲが、遠くからでも目を引く、特徴的な実をつけています。

キササゲは、野菜のササゲ(インゲン豆のような食用豆)に似た実がなる木なので、「木になるササゲ」=キササゲと命名されたそうです。初夏に花が咲いた後、秋にかけて実をつけます。

また、キササゲは別名を、「雷電木(ライデンボク)」とも呼ばれています。高木で水分が多いことから、雷除けの木として神社仏閣の境内に、よく植栽されていたそうです。

外に出るのが厳しい季節ではありますが、お近くにお越しの際には、ぜひ、観察してみてください。

キササゲ

撮影場所:谷口くすのき公園(インター南3-5-1)

令和5年7月(ムクゲ)

日に日に暑さが厳しい季節になってきましたね。インター南中央公園には、濃い緑の景色が広がる中、夏を感じさせるムクゲの花が元気に咲いていました。

ムクゲは、みなさんご存知のハイビスカスと同じ仲間で、花もよく似ています。品種によって、花の色がピンクや白等が見られます。

また、ムクゲの花は、1日で花が終わってしまう「一日花」です。早朝に咲き始め、夕方には萎んでしまいます。派手な見た目とは裏腹に、儚い一面があり、意外ですね。ただ、ムクゲは1本の木に、たくさん蕾をつけ、それぞれ開花するタイミングがずれているため、長い期間お花を楽しむことができます。

ぜひ、近くにお越しの際は、ムクゲの花を眺めて、夏の気分を味わってみてください。

ムクゲ

開花期:7月~9月頃

撮影場所:インター南中央公園(インター南2-5-1)

行田蓮(古代蓮)が咲き始めました

インター南中央公園の池で、行田蓮(古代蓮)が開花時期を迎えています。

この蓮は「災害時における行田市と三郷市との相互応援に関する協定」を結ぶ際に、

「花の交流」として行田市から本市に贈られたものです。

行田市の「市の花」に指定されており、原始的な形態を持つ1400年~3000年前の蓮であると言われています。

蓮の花は午前中が見頃ですので、お近くにお越しの際には、ぜひご覧ください。

行田蓮(古代蓮)

開花期:6月下旬~8月上旬頃

撮影場所:インター南中央公園

令和5年6月(ネムノキ)

じめじめとした季節になってきましたね。そんな中、鳥の郷公園で、鳥の羽根の様な美しい葉をもつ「ネムノキ」の花が見ごろを迎えていました。ピンク色の線香花火のような独特な花をつけています。

葉は、羽状複葉(小さい葉が、葉の軸の左右に羽のように並んでいるつくり)になっており、みなさんご存知の「オジギソウ」に似ています。触れても閉じませんが、夜になると自ら葉を閉じます。

この様子が、夜になると眠りにつくように見えることから、「眠りの木」→「ネムノキ」という名前になったそうです。夜になると葉を閉じ、朝になると葉が開く様子は、夜に寝て、朝起きる、私たちの生活リズムと似ており、親近感を覚えますね。

梅雨に入り、少し憂鬱な時期ですが、ネムノキを思い出し、私たちと同じように、起きて、眠り、1日1日を迎えていると考えると、気持ちが少し晴れやかになりますね。

ぜひ、近くにお越しの際は、観察してみてください。

ネムノキ

開花期:6月~7月頃

結実期:9月~12月頃

撮影場所:鳥の郷公園

令和5年5月(ナツグミ)

新緑が美しい中、みどりの広場(鷹野)にある「ナツグミ」が、宝石のような、きれいな赤色の実をつけ始めていました。

「グミ」と聞くと、お菓子のグミが思い浮かびますが、関係はないそうです。

果実が、夏に熟すことから、「ナツグミ」という名前に。他にも、秋に果実が熟す「アキグミ」などもあります。

新緑が注目される時期ですが、身近にある樹木をよく観察してみると、小さな花や実をつけているものも見られ、新たな発見があるかもしれません。

みどりの広場にある樹木で、欲しい樹木がございましたら、

みどり公園課花とみどりの係(048-930-7745)まで、ご連絡ください。

ナツグミ

開花期:4月~5月頃

結実期:5月~6月頃

撮影場所:みどりの広場(鷹野)

令和5年4月(ハナミズキ)

新年度が始まりましたね!入学、入社等、気持ち新たに過ごす方も多いではないでしょうか。

そんな時期にぴったりな、紅白めでたく咲いているハナミズキが見られました。

紅白の花びらに見える部分は、実は、花びらではなく、総苞(そうほう)といって、花を保護する葉っぱのようなものになります。

本物の花は、中心にある緑色の小さな部分です。ご存知でしたか?

ハナミズキは、公園や街路樹などでもよく見られますので、外出された際は、ぜひ観察してみてください。

ハナミズキ

開花期:4月~5月

撮影場所:三郷市文化会館

令和5年3月(マンサク)

冬の寒さが和らぎ、春の訪れを感じ始めた中、マンサクが見頃を迎えています。

マンサクは、日本原産の落葉低木です。落葉後、葉よりも先に、ひも状のよじれた花弁の個性的な花を咲かせます。花は小さいですが、色が黄色く、ほかに咲いている花が少ないため、花が目立って見えます。

このように、マンサクはほかの木々に先駆けて開花することから、「まず咲く」という言葉が変化して、名前が付けられたと言われています。また、マンサクはたくさんの花をつけるので、作物の豊年満作を占う植物として古くから親しまれており、「満作」と名前が付いたとも言われています。

また、マンサクは花姿から、「ひらめき」という花言葉がつけられています。花びらが細い線型にカールしていて、パッとはじけた(ひらめいた)ように見えることが由来とされています。

個性的な花で早春を告げるマンサク。今年は寒さが長引いたせいか、3月初旬頃の開花となり、見頃の期間は限定的となりそうです。マンサクを見かけた際には、足を止め、ぜひじっくり観察してみてください。

マンサク

開花期:2月~3月頃

撮影場所:鳥の郷公園

令和5年1月(クロガネモチ)

新年が始まり、冬の寒さが一層厳しくなるとともに、草木の彩りが少ない季節となっておりますが、クロガネモチがたくさんの赤い実をつけています。

クロガネモチはモチノキ科の常緑高木で、楕円形で光沢のある濃い緑色の葉を茂らせます。

初夏の頃には、白く小さな花を咲かせますが、花は葉の陰で咲いており、主張が弱いです。

そのため、花よりも落花後につけるたくさんの赤い実の方が、濃い緑色の葉とのコントラストが際立っており、見応えがあります。

クロガネモチは雌雄異株の木で、花はどちらも咲きますが、実は雌株にしかなりません。

丈夫で育てやすく、庭木としても人気がありますが、実を楽しむ場合には雌株を植える必要があるので注意が必要です。

クロガネモチの「クロガネ(黒鉄)」という名は、葉の柄や若い枝が黒っぽいことからその名がついたと言われています。また、「クロガネモチ」という名が、語呂合わせで「苦労がなく、金持ち」などといったイメージにつながることから縁起の良い木とも言われています。

クロガネモチは、街路樹や公園樹としてもよく植えられていますので、新年の始まりとして、クロガネモチを探して見て縁起を担いでみてはいかがでしょうか。

クロガネモチ

開花期:5月~6月頃(観賞期:10月~1月頃)

撮影場所:ららシティくすのき公園

令和4年12月(パンジー)

師走を迎え冬の寒気が身にしみる頃となりましたが、パンジーが見事に咲き誇っています。

パンジーは耐寒性が高く、管理もしやすいことから、冬から春にかけて咲くお花として人気が高いです。

毎年たくさんの品種改良がなされており、花色はほとんどの色を網羅していると言われるほどです。

また、花の形についても、フリルのついたものやブロッチ(花の中央部の黒い部分)のあるもの、無地のものなど、さまざまな種類があります。

パンジーという名前は、フランス語のpanse(パンセ)に由来しており、panseは「考え」「思想」といった意味があります。少しうつむきがちに咲く花が「物思いにふける人」のように見えたことから、この名がつけられたと言われています。パンジーは、公共空間などさまざまな場所で植えられていますので、ぜひ「物思いにふける人」を連想しながら観察してみてください。

また、パンジーなどを植えている、市内の公共空間における花壇やプランターは、主に緑化推進団体(構成員:市民・団体・事業者)が管理をしています。令和4年12月9日(金曜日)~15日(木曜日)の一週間の間、ららぽーと内にある「ららほっとみさと」において、緑化推進団体の活動写真を「花いっぱい運動写真展」として展示していますので、ぜひ足を運んでみてください。

パンジー

開花期:11月~5月頃

撮影場所:鷹野三丁目付近

令和4年11月(サザンカ)

落ち葉が舞い散り、冬の訪れを身近に感じるようになってきた中、サザンカが見頃を迎えています。

サザンカは花の少ない冬の時期に開花する、貴重な樹木のひとつです。ツバキ科の小高木で、花色はピンクや白、濃ピンク、斑やぼかしがはいったものなど、園芸品種は300種を超えると言われています。

サザンカはツバキとよく似ていますが、ツバキの花が一般的に筒形なのに対し、サザンカの花は平開します。また、ツバキの花が花首から落ちるのに対し、サザンカの花は花弁が1枚ずつ落ちます。

他にも、花のない時期には葉の質によって、サザンカとツバキを見分けることができます。

山茶花(サザンカ)という名前は、ツバキ科の木が中国語で「山茶」、その花が「山茶花」と呼ばれていたことからつけられたと言われています。また、「山茶花(さんさか)」が誤記により「茶山花(ささんか)」になり、それが訛って『さざんか』になったとも言われています。

「山茶花」と表記されるくらいなので、香りがよく、新芽を製茶して飲むこともできるそうです。

サザンカの花を見かけた際には、冬の時期に数少ないその彩りだけでなく、ぜひ香りも楽しんでみてはいかがでしょうか。

サザンカ

開花期:10月中旬~4月頃

撮影場所:市役所

令和4年10月(ザクロ)

朝晩が涼しく、次第に秋を感じ始めるようになってきた中、ザクロの実が見頃を迎えています。

ザクロは初夏の頃になると花が咲き始めます。花は、オレンジ色の花びらを一重につけて咲く種類が一般的ですが、品種改良により、白い花をつける種類や八重咲きとなる種類など、品種が豊富に作られています。

そして、花が終わると、ようやく果実をつけ始めます。果実は、オレンジ色のボールのような形で、熟すと果皮が裂けて果肉が見えるようになります。

また、食用としてはさまざまな栄養素があることから、スーパーフードとして知られており、ストレスや疲労の緩和、むくみの改善、動脈硬化の予防などの効果があると言われています。

ザクロの種類は、大まかに分けると、花や果実を観賞用として楽しむことが目的の「花ザクロ」と、果実をつけて食べることが目的の「実ザクロ」の2つの種類があります。

公園に植えられているザクロは観賞用としての「花ザクロ」ですが、普段あまり見ることのない、ザクロの果実が木に実った貴重な姿をご覧になってみてはいかがでしょうか。

ザクロ

開花期:5月下旬~7月頃(観賞期:10月~11月頃)

撮影場所:中央一丁目公園

令和4年9月(ペチュニア)

耐暑性が高く、丈夫で開花期間の長いペチュニアが、厳しい残暑の中でも、花壇に彩りを添えています。

ペチュニアは、花姿がタバコの花に似ていることから、原産地であるブラジルのPetun(タバコ)が語源となりその名がつけられたと言われています。

また、和名の衝羽根朝顔(つくばねあさがお)は、花がアサガオに似ていること、ガクが羽根突きの羽根に似ていることが語源となったと言われています。

ペチュニアは江戸末期に伝来しましたが、当時は日本の気候での栽培が難しく、日本の気候に適応できるよう品種改良がなされたのは平成初期になってからです。そこから更なる品種改良が重ねられ、現在では、丈夫で育てやすいだけでなく、花色や花形、花の大きさなどもさまざまなペチュニアが生まれ、豊富なバリエーションから選ぶ楽しさも生まれています。

ガーデニングのきっかけやお庭に彩りを添えるお花として、自分のイメージに合ったペチュニアがきっと見つかると思いますので、お気に入りのペチュニアを見つけ、おうちで育ててみてはいかがでしょうか。

ペチュニア

開花期: 4月~10月頃

撮影場所:月の郷公園

令和4年7月(マリーゴールド)

記録的な猛暑に見舞われている今年の夏の暑さでも、マリーゴールドが元気の出るような明るい色の花を咲かせています。

マリーゴールドは聖母マリア(マリー)の祭日にいつも黄金(ゴールド)の花を咲かせていたことに由来し、その名がつけられたと言われています。

花色は、品種によっては白色、赤色などがありますが、名前の由来からもあるように、オレンジや黄色といった元気の出るような色が有名です。

耐暑性が強く、開花期間が長いだけでなく、花壇などに明るい印象を与えるとともに、お手入れの手間がほとんどかからないため、初心者向けの草花であり、人気があります。

公園の花壇や歩道沿いのプランターなど、さまざまなところでマリーゴールドは植えられていますので、夏の暑さが厳しいと感じたときには、マリーゴールドから元気をもらいましょう。

マリーゴールド

開花期: 4月~12月頃

撮影場所:下第二大場川沿い(戸ケ崎、寄巻付近)

令和4年6月(キンシバイ)

じめじめとした梅雨の時期に、鮮やかな黄色い花で元気をあたえてくれるキンシバイが見頃となりました。

キンシバイは中国原産のオトギリソウ科の半常緑低木で、漢字では「金糸梅」と書きます。

「金糸梅」という名は、金糸のような雄しべと、梅のような花の形から名づけられたと言われています。

金糸のような雄しべは約60本が一束となって計5束あり、梅のような花の形は厚手で光沢がある5枚の花弁が巴形に重なり合って生じます。

キンシバイの花は茎先に数輪の花がつくため開花時は華やかであることに加え、花がいっぺんには咲かないため、開花期が長いです。

梅雨時、初夏とそれぞれの季節で見るキンシバイを楽しんでみてください。

キンシバイ

開花期:6月~7月頃

撮影場所:インター南中央公園

令和4年5月(シイノキ)

令和4年4月29日(金曜日)に早稲田公園にて、『市制施行50周年記念「第30回春の花いっぱい運動」』を開催し、シイノキの記念植樹を行いました。

シイノキは、市制施行から2年後の、昭和49年5月3日に「三郷市の木」に制定されました。

温帯にも生息するブナ科の常緑高木で、実は食用、皮は染料や建築・燃料などに用いられている、人の暮らしと関りの深い樹木と言われています。

樹勢がよく、萌芽力もたいへん強い木で、すくすくと育ち、葉が密に茂っていきます。

早稲田公園にお立ち寄りの際には、時折、植樹を行ったシイノキをご覧いただき、樹勢のよい若木の成長を感じてみてください。

シイノキ

開花期:5月~6月頃

撮影場所:早稲田公園

令和4年4月(シバザクラ)

年度始めとなり、花の絨毯とも呼ばれるシバザクラが見頃となりました。

シバザクラは、芝生のように地面に広がり、桜のような花を咲かせることから、その名がつけられたと言われています。

そのため、“桜”のイメージから、ピンク色の印象が強いですが、品種改良が進み、近年では、白や紫、ブルー系などさまざまな色のシバザクラがあり、バラエティに富んでいます。

また、シバザクラは芝生のように地面に広がるため、グランドカバー(地面を覆う植物)として庭で育てられることも多いです。

グランドカバーは地面を覆うことで、土が露出せずに庭をよりきれいに演出することや、土の流出・乾燥の防止、雑草対策などに効果を発揮します。

鮮やかな色彩の花を楽しむことができ、グランドカバーとしての機能を備えるシバザクラ。

おうちのお庭で育ててみてはいかがでしょうか。

シバザクラ

開花期:4月~5月頃

撮影場所:さつき平一丁目

令和4年3月(河津桜)

冬の寒さが和らぎ、早咲きの桜である河津桜が見頃を迎えています。

河津桜は、一重咲きで濃いピンク色の花を咲かせることが特徴です。

桜の代表として有名なソメイヨシノと比べると、開花が早く、花期が長いことも特徴で、河津桜は早く長く楽しむことができる桜です。

河津桜は昭和30年頃に、静岡県河津町の河津川沿いで発見されたことから、その名がついたと言われています。

また、河津桜は大島桜と寒緋桜が自然交配して生まれたと推察されており、人工的に作り出された品種ではなく、自然の産物であると言えます。

インター南中央公園にお立ち寄りの際には、河津桜を見て、自然がもたらした一足早い春を感じてみてください。

河津桜

開花期:2月~3月頃

撮影場所:インター南中央公園

令和4年2月(梅)

大雪が降るなど例年よりも寒い今年ですが、そんな寒さの中でも、梅が徐々に咲き始めています。

梅は白や赤などのきれいで香りのよい花を咲かせます。

また、梅には、花を観賞することを目的としている品種の「花梅」と、果実の収穫を楽しむことを目的としている品種の「実梅」があり、普段皆さんが食べているのは「実梅」の果実です。花、香りだけでなく、果実も楽しむことができる梅は、耐寒性・耐暑性も優れており、全国各地で広く親しまれています。

梅は新元号として制定された「令和」と深い関わりがあります。

「令和」という言葉は万葉集の「梅花の歌」の序文から引用されており、その言葉には、「春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように一人ひとりが明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたい」との願いが込められているそうです。

令和の象徴ともいえる梅が咲き誇るまではもう少しです。梅の成長を温かく見守りましょう。

梅

開花期:2月~3月頃

撮影場所:二郷半用水緑道(戸ケ崎3丁目付近)

令和3年12月(花いっぱい運動写真展)

本市では、「みどりと"友"に健やかに成長するガーデンシティみさと」を実現するために、市民・団体・事業者による緑化推進団体との協働で、公園や道路、河川などの公共空間における花壇づくりを「花いっぱい運動」として進めています。

その活動の様子(春~夏頃、秋~冬頃の年2回花植え)を下記のとおり、ららほっとみさとにて展示しています。

活動は市内の至る所で行われており、皆さんが行ったことのある公園、通ったことのある道路での活動が必ずあると思いますので、ぜひ一度、展示を見にららほっとみさとへ足を運んでみてください。

なお、下記のリンクから、過去の活動の様子もご覧になれますので、こちらもぜひご覧ください。

記

- 内容 花いっぱい運動写真展

- 日時 12月11日(金曜日)〜16日(木曜日)

- 場所 ららほっとみさと(ららぽーと新三郷内)

- 過去の活動 下記リンクをご覧ください。

撮影場所:ららほっとみさと

令和3年11月(イチョウ)

紅葉シーズンを迎え、秋の風物詩ともいえるイチョウが見頃を迎えています。

イチョウという名前は、扇形をした葉の形を鴨の脚に見たてた「鴨脚(ヤーチャオ)」という中国語が転じてつけられたといわれています。

イチョウには、花粉を出す花を咲かせる雄株と、実がなる雌株があり、雌株にのみ食用でおなじみのギンナンが実ります。

イチョウは約2億年前から存在し、多くの種類が繁茂していたといわれています。

現存するのは1種のみですが、その歴史から、「生きた化石」と呼ばれています。

普段見慣れてたイチョウも、「生きた化石」と聞くとまた見方が変わってくるのではないでしょうか。

紅葉シーズンを逃さず、イチョウの魅力を再確認してみてください。

イチョウ

開花期:4月~5月頃(紅葉:10月~12月頃)

撮影場所:早稲田公園

令和3年9月(キンモクセイ)

夏の厳しい暑さも一段落し、キンモクセイが見頃を迎える季節となりました。

キンモクセイは、濃い緑色をした葉っぱと、オレンジ色の小花のコントラストが美しく、鮮やかな色彩をしています。

芳香剤としてもおなじみの強い香りを放つことが特徴で、ジンチョウゲ、クチナシとともに、三大香木と呼ばれています。

中国では、お茶やお酒などでも香りが楽しまれているそうです。

開花期間が1週間ほどと短いので、キンモクセイの花を見かけた際には、一度足を止めて、香りを楽しみ、秋を感じてみてはいかがでしょうか。

キンモクセイ

開花期:9月~10月頃

撮影場所:めじろ公園

令和3年8月(サルスベリ)

サルスベリは漢字で「百日紅」と書くように、初夏から秋までの長い期間(100日間ほど)咲き続けます。

花色はピンク、赤、白などさまざまな色があり、縮れた小さな花がまとまって穂のように咲く美しい花姿が楽しめます。

木の幹がツルツルとなめらかなことが特徴で、サルが登ってもすべって落ちてしまいそうなことから、「サルスベリ」と名付けられたと言われています。

夏の暑さに強く、初心者でも育てやすい花木で、矮性種は鉢植えでも育てられますので、おうちでサルスベリを育ててみてはいかがでしょうか。

矮性種…草丈や樹高が低い種類

サルスベリ

開花期:7月~10月頃

撮影場所:さかえ北公園

令和3年7月(行田蓮(古代蓮))

インター南中央公園の池で、行田蓮(古代蓮)が見頃を迎えています。

この蓮は「災害時における行田市と三郷市との相互応援に関する協定」を結ぶ際に、「花の交流」として行田市から本市に贈られたものです。

行田市の「市の花」に指定されており、原始的な形態を持つ1400年~3000年前の蓮であると言われています。

花は午前中が見頃ですので、インター南中央公園にお立ち寄りの際には、ぜひご覧ください。

行田蓮(古代蓮)

開花期:6月下旬~8月上旬頃

撮影場所:インター南中央公園

令和3年6月(アジサイ)

梅雨入りが近づいてきました。

梅雨はアジサイが咲き誇る時期で、雨に濡れたアジサイはとても魅力的に映ります。

アジサイは、土壌が酸性ならブルー系の花を、土壌がアルカリ性ならピンク系の花を咲かせますが、一部の品種では花色が変わらないものもあるそうです。

雨が多く気分も曇りがちな日が続く季節ですが、外出の際には雨に艶めくアジサイを探してみてはいかがでしょうか。

アジサイ

開花期:6月~7月上旬頃

撮影場所:市役所

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

みどり公園課

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1

管理係 電話番号:048-930-7744

花とみどりの係 電話番号:048-930-7745

ファックス:048-953-8981

お問い合わせフォーム

更新日:2026年02月20日