三匹の獅子舞

今から400年以上前、天正(てんしょう)10年(1582年)に当時の領主が村人に凶事(きょうじ)が続いたことを憂(うれ)い、鰐口(わにぐち)を寄進(きしん)、獅子舞を奉納し、村人の長寿(ちょうじゅ)、疫病退散(えきびょうたいさん)、五穀豊穣(ごこくほうじょう)を願ったことが始まりと伝えられています。

神前(しんぜん)に舞庭(まいにわ)を作り、大(おお)・中(なか)・女獅子(めじし)の頭(かしら)をつけ、腰につけた太鼓を打ちながら笛の音に乗って演舞します。舞は九種類あります。舞を行っている間、見物人がオヒネリを獅子舞に向かって投げます。

現在は戸ヶ崎獅子舞保存会によって受け継がれています。

九種類の舞の順

女獅子隠(めじしかく)し ⇒ 笹廻(ささまわ)り ⇒ 飛び恰好(がっこう) ⇒ 弓(ゆみ)懸(が)かり ⇒ 橋渡(はしわた)り ⇒ 帰り恰好(がっこう) ⇒ 綱渡(つなわた)り ⇒ 烏覗(からすのぞ)き ⇒ 太刀(たち)懸(が)かり

神前に舞庭を作る(奥に拝殿がある)

大・中・女獅子の三匹が舞う

舞のクライマックス、太刀懸かりの一場面。大獅子が神社の宝刀により、四方を祓い清める

開催日

例年7月第1日曜日を最終日とした3日間

文化財指定日

昭和53年(1978年)2月20日 三郷市指定文化財(無形民俗)指定

獅子頭

戸ヶ崎香取神社には代々の獅子頭が保存されています。

大獅子・中獅子は雄の獅子で、女獅子は雌の獅子です。

約100年ごとに作り替えられており、現在、獅子舞を奉納する際に使われる獅子頭は5代目です。

【初代獅子頭】 天正10年(1582年)~元禄14年(1701年)

【二代目獅子頭】 元禄15年(1702年)~文政3年(1820年)

【三代目獅子頭】 文政4年(1821年)~大正12年(1923年)

女獅子

大獅子

中獅子

【四代目獅子頭】 大正13年(1924年)~平成3年(1991年)

女獅子

大獅子

中獅子

【獅子頭 ミニチュア】

奉納返礼品

御神饌(ごしんせん)

御神饌は、神様に供える食べ物や飲み物のことで、中にはお米が入っています。

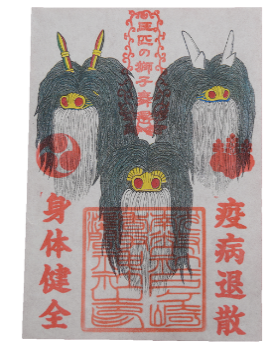

朱印

獅子頭が描かれた朱印は、宮司によって描かれたもので祭礼時のみ配られます。

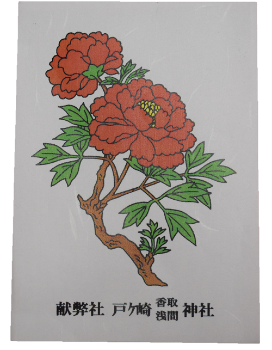

牡丹(ぼたん)の花の絵

奉納返礼品の一つに牡丹の花の絵が描かれた和紙があります。

牡丹の花は、祭礼に使われる花笠にも用いられており、牡丹の花と獅子には古の頃から深い縁があります。

一説によると、牡丹の花の下は獅子にとって安住の地であり、牡丹の花に溜まる夜露は『獅子身中の虫(しししんちゅうのむし)』から身を守るために効く唯一の薬であるとされています。『獅子身中の虫』という言葉は、獅子の体内に寄生し、恩恵を受けながらもその獅子を食って害をなす虫のことで、恩を仇(あだ)で返すことや味方でありながら災いをもたらす害のたとえを指します。

このことから、全ての悪から人を守るという意味で、霊力のある獅子の魔除けと牡丹の花の虫除けが掛け合わされたのではないかと考えられています。

そのほかにも取り合わせが良いものとして『唐獅子牡丹』、『牡丹に唐獅子』、『牡丹に獅子』という慣用句もあり、「百獣の王」である獅子と「百花の王」である牡丹は相性が良いと言われています。

幸房・岩野木の獅子舞

富足神社(とみたるじんじゃ)の社伝(しゃでん)によると、大水害に見舞われた際に3つの獅子頭が江戸川に漂流し、疫病(えきびょう)が流行りました。これを鎮(しず)めるために獅子舞を奉納したのが祭礼の始まりといわれています。

先導役(せんどうやく)の猿が獅子たちの先頭に立ち、舞う場所に入場し、女(め)・中(なか)・大獅子(おおじし)の三頭が順に舞います。最後に三頭が神前(しんぜん)に跪(ひざまず)いて舞が終わります。

獅子舞で舞う演目のことを一庭(ひとにわ)といい、舞は全部で七庭あります。現在は、一庭のみ奉納しています。

七庭の舞の順

花がかり ⇒ 御幣(ごへい)がかり ⇒ かんぬきがかり ⇒ 綱がかり ⇒ 橋がかり ⇒ 女獅子(めじし)がかり

開催日

開催日 例年10月15日前後の日曜日

文化財指定日

平成15年(2003年)3月17日 三郷市指定文化財(無形民俗)指定

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1

生涯学習係 電話番号:048-930-7759 ファックス:048-953-1160

お問い合わせフォーム

更新日:2023年06月30日