離乳食のはじめかた

引用:授乳・離乳の支援ガイド2019年3月(厚生労働省)

スタート導入

【離乳食のはじめかた】導入編(生後5~6か月ころ)(YouTube)

ごっくん期(5~6か月の赤ちゃん)

- 離乳食を飲み込めるようになろう

- 離乳食の舌触りや味に慣れよう

ポイント1. 離乳食タイム

1日のうち、なるべく2回目か3回目の授乳時間にあわせて与えます。

ポイント2. 離乳食の回数

離乳食を開始後ほぼ1か月位は1日1回(1回食)、開始して1か月を過ぎた頃から1日2回(2回食)にすすめてみましょう。

ポイント3. 離乳食の状態

粒のないなめらかにするつぶした状態。2回食になる頃には少しずつ水分を減らして、つぶしかたを少しずつ粗くします。

ポイント4. 味つけ

はじめは味をつけず、材料の味だけが基本。昆布のだしや野菜スープなどを活用すると薄味でもおいしい離乳食ができます。

その他

家族の食事からのとりわけ

家族の食事の材料を味つけする前に取り出したり、もう一度煮返したりして離乳食にうまく活用しましょう。赤ちゃんにあわせた状態にするつぶしたり、汁気を加えたりして離乳食にすると、忙しい保護者の負担も軽くなるうえ、おいしくなります。

しかし、家族からの食事から離乳食へととりわけるには、家族の食事が赤ちゃんに与えられる食事かどうかが大切です。離乳食づくりをきっかけに家族の食事も見直してみましょう。

ベビーフードについて

ベビーフードは忙しい保護者の味方。また外出、旅行のときなど持ち運びできるのでとても便利。

そのまま与えるだけでなく、おかゆのトッピングやソースのように活用したり、離乳食の材料として使用するとメニューの幅が広がります。

ベビーフードの使い方や開封後の保存方法等については、商品の表示(注意書き)をよく読んで適切に行いましょう。

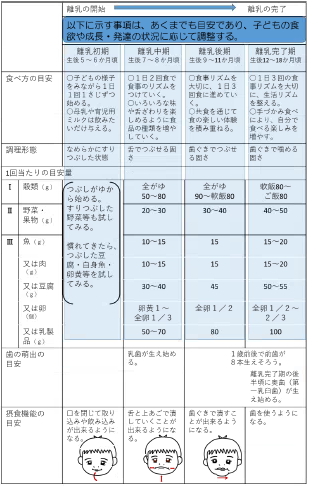

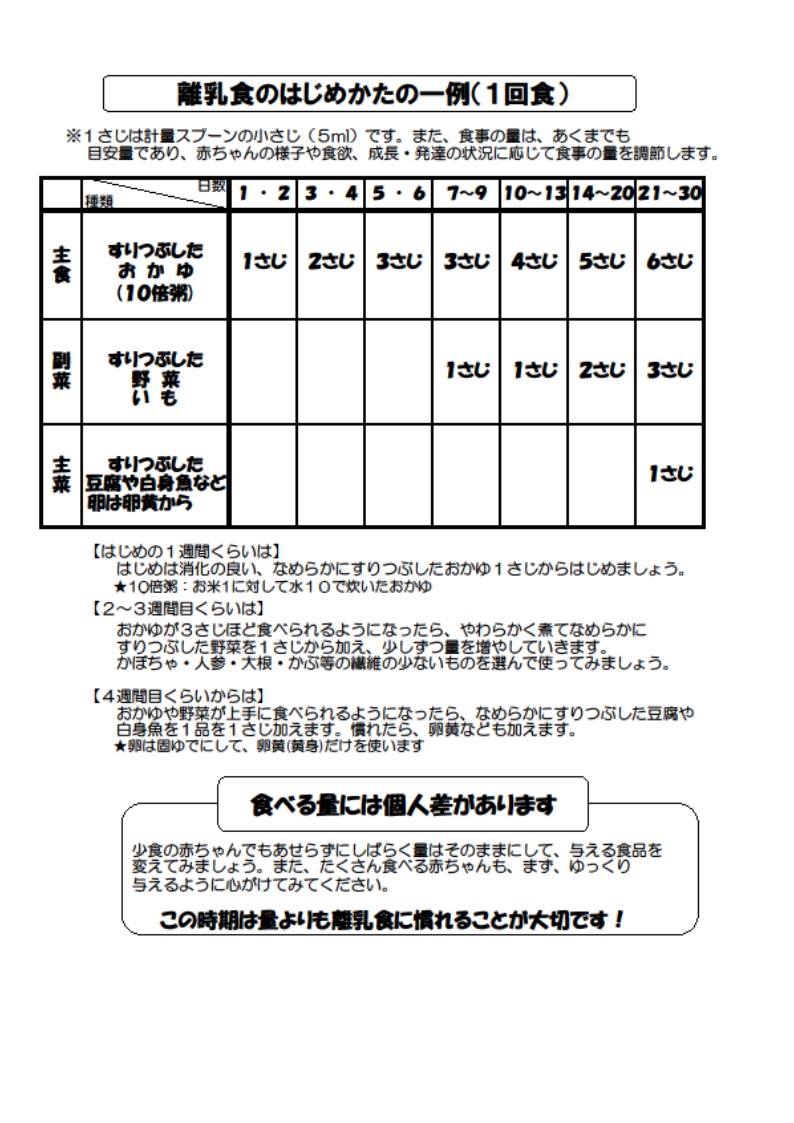

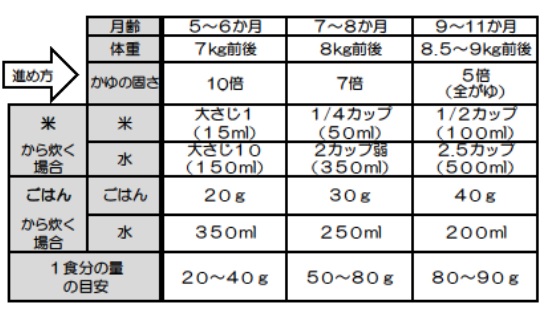

離乳食の始め方の一例

はちみつ・黒砂糖は、1歳まで食べさせてはいけません。授乳中のお母さんがはちみつを食べても問題はありません。

カップで作る10倍がゆ

【離乳食のはじめかた】カップで作る10倍かゆ(生後5~6か月ころ)(YouTube)

にんじんとキャベツのスープ煮

【離乳食のはじめかた】にんじんとキャベツのスープ煮(生後5~6か月ころ)(YouTube)

とりわけクリーミースープ

【離乳食のはじめかた】とりわけクリーミースープ(生後5~6か月ころ)(YouTube)

生後5、6か月頃のメニュー

生後5、6か月頃のメニュー (PDFファイル: 926.8KB)

もぐもぐ期(7~8か月の赤ちゃん)

上手に”ごっくん”ができるようになったら、次にすすみましょう。

離乳食に慣れてきて、食べる楽しさがだんだんわかってくる頃です。

いろいろな食品の味に慣れていくように心がけましょう。

ポイント1. 舌でつぶせるかたさ

離乳食のかたさは、豆腐やプリンなどのように舌でつぶせるやわらかさが目安です(親指と小指で挟んで簡単につぶせるやわらかさ)。今までのなめらかにすりつぶした状態からつぶし方や刻み方を少しずつ粗くしてみましょう。

また、トロミをつけると飲み込みやすいですよ。

つぶつぶを嫌がるときは…

- なめらかなものの中に少しずつ粒を混ぜる

- なめらかにつぶしたおかゆに粗くつぶした米粒を1~2粒入れる

- ポタージュスープやマッシュポテトなどの口当たりの良いものに粒のあるものを少し入れる

- ホワイトソースやヨーグルトに混ぜる

- スープと一緒に与える

スープやみそ汁などの汁物と交互に与える - 好きなものと一緒に与える

お腹がすいているときに、好きでよく食べてくれる料理に少し粒のあるものを混ぜて与える

ポイント2. 栄養バランスを考えましょう

7・8か月頃になると1日に必要な栄養の約30~40%を離乳食で摂ります。

離乳食も栄養のバランスを整えるため、主食・主菜・副菜をそろえましょう。

| 主食 | 穀類(おかゆ、パン、うどん)⇒エネルギー源 |

|---|---|

| 主菜 | 魚、肉、大豆製品、卵、牛乳・乳製品⇒たんぱく質源 |

| 副菜 | 野菜・果物、海藻類⇒ビタミン・ミネラル類 |

| 油脂類 | 植物油、バター⇒補助的エネルギー源 |

- 主食・主菜・副菜の中からそれぞれ1~2品組み合わせます。

- 油脂類は風味付け程度が目安です。

卵は、離乳食開始1か月~8か月頃は卵黄のみを与えましょう。全卵が食べられるようになるのは、8か月後半からです。

ポイント3. いろいろな味に慣れよう

赤ちゃんの味覚が発達してくる時期です。いろいろな食品を取り入れてみましょう。

味つけにだし(昆布・かつお節)、きな粉、青のりなどを使うのもおすすめです。

素材の味も生かしながら、薄味を心がけ、味つけがワンパターンにならないようにしましょう。

また、いつもおかゆにおかずを混ぜて食べさせるのではなく、素材がもつ味、風味に慣れさせることも大切です。

ポイント4. 2回食のリズムをしっかりと

夜遅い時間を避けた授乳時に、2回の離乳食を食べるリズムをつけ、生活リズムも整えていきましょう。

ポイント5. 食後の授乳は引き続き

食べる量もだんだん増えてきますが、離乳食後の授乳はまだ必要です。

ポイント6. 食事の雰囲気を大切に

落ち着いた楽しい雰囲気で「マンマよ」、「アーン」、「おいしいね」など話しかけたり、もぐもぐと噛むまねをしたりして、ゆっくり食べさせてあげましょう。

食べる量が少なくてもあせらず、赤ちゃんのペースに合わせて食事をすすめましょう。

なお、食事の量は赤ちゃんの食欲や成長・発達状況に応じて調整します。

赤ちゃんの栄養源は離乳食や母乳・ミルクです!おやつ(お菓子・ジュース)を与えすぎないで!!

赤ちゃんは食事よりも甘いお菓子やジュースが好きです。

しかし、与えすぎるとそれだけでお腹がいっぱいになり、離乳食や母乳・ミルクを飲まない原因となります。

かぼちゃのそぼろ煮

【離乳食のはじめかた】かぼちゃのそぼろ煮(生後9カ月以降)(YouTube)

さつまいもとりんごの含め煮

【離乳食のはじめかた】さつまいもとりんごの含め煮(生後9カ月以降)(YouTube)

生後9か月以降のメニュー

生後9か月以降のメニュー (PDFファイル: 823.1KB)

だしを活用しましょう

離乳食を薄味でおいしく作るには、だしを上手に使いましょう。

だしの取り方

- 昆布だし…水200ミリリットルに対し昆布5センチメートル角を用意し、水から煮て沸騰直前に昆布を取り出す。

- かつおだし…水200ミリリットルに対しかつお節4グラム(2%)を用意し、沸騰した湯にかつお節を入れ、2分位煮だして取り出す。

だしはたくさん作って保存しておくと便利!

だしが冷めたら、小分けパックやふた付きの密閉容器などに小分けにして冷凍します。1週間を目安に使いきりましょう。

9か月以降については下記リンクをご覧ください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1

こども家庭係 電話番号:048-930-7780

こども給付係 電話番号:048-930-7781

みさとファミリー・サポート・センター 電話番号:048-930-7748

おやこ保健係 電話番号:048-930-7827

こども発達支援センター 電話番号:048-930-7794

ファックス:048-953-7093

お問い合わせフォーム

更新日:2024年03月18日